고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

3박 4일의 일정이라고 해도 비행기 타고 오가는 날을 빼면 와이너리를 찾을 수 있는 날은 이틀에 불과했다. 본전을 뽑겠다는 마음으로 하루에 와이너리 서너 군데씩 돌아다녀야 했다. 와이너리의 분위기도 서로 다르고 와인 맛 또한 차이가 있어 바쁜 일정이 그리 부담이 가진 않았다. 우리의 첫 방문지는 블라우크리펜 와이너리(Blaauwklippen Wine Estate). 네덜란드 정착민에 의해 1682년에 설립되었다니 역사가 꽤나 깊었다. 네덜란드어로 지은 이름이 무슨 의미냐 물었더니 영어로 블루 스톤(Blue Stone)이라 했다. 와인랜즈 중심인 스텔런보시(Stellenbosch)에 약 53 헥타의 포도원을 보유하고 있다지만, 그리 유명한 곳 같진 않았다. 와이너리 소개에서 기억에 남는 것은 남아공에선 최초로 진판델(Zinfandel) 품종을 심어 1980년에 첫 와인을 출시했다는 것이었다. 여기도 와이너리 안에 숙소인 매너(Manor)와 레스토랑도 함께 운영하고 있었다.

와인 테이스팅을 하는 곳으로 바로 찾아갔다. 우리가 오늘의 첫 손님인 모양이었다. 직원들이 테이블 세팅에 바빠 우리에겐 신경을 쓰지 않았다. 바쁠 것도 없어 여유롭게 와인 전시장을 둘러보았다. 와인 시음은 마카롱이나 초코렛 등이 함께 나오는 페어링(Pairing)은 빼고 와인 다섯 종만 나오는 클래식 와인 테이스팅을 주문했다. 1인당 80랜드로 그 당시 환율로 치면 미화 10불이 조금 넘었다. 카베르네 소비뇽과 쉬라즈(Shiraz), 말벡(Malbec)에 진판델과 말벡 노블(Malbec Noble)을 골랐다. 화이트 와인은 한 종류밖에 없어 모두 레드를 택했다. 호주와 미국이 아닌 남아공에서 재배한 쉬라즈와 진판델이 내 입맛에 맞았다.

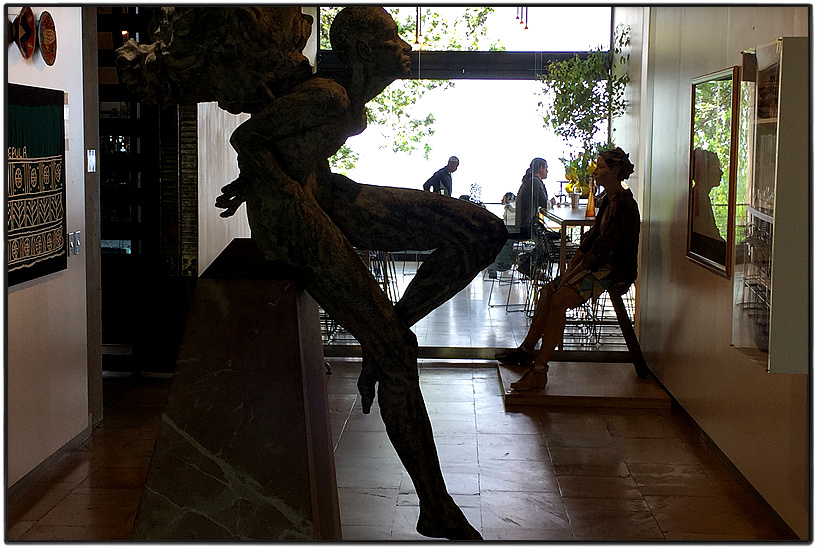

그 다음은 스텔런보시에 있는 토카라 와이너리(Tokara Wine Estate)를 찾았다. 해발 400m의 언덕배기에 자리잡고 있었다. 여기도 17세기부터 와인을 생산했다고 하니 역사가 깊었다. 현대적인 디자인이 돋보이는 건물도 인상적이었지만 건물 안팎으로 많은 그림이나 조각을 비치하고 있어 눈이 즐거웠다. 식도락가로부터 평판이 좋은 레스토랑 역시 유명화가인 윌리엄 켄리지(William Kenridge)의 포터 시리즈(Porter Series)로 벽면을 장식했고, 콧찌(Carolize Coetzee)란 셰프의 메뉴도 레스토랑을 유명하게 만드는 존재였다. 먼저 와인 시음장에서 플래그십 컬렉션(Flagship Collection)을 주문했다. 1인당 100랜드를 받았다. 소비뇽 블랑과 리저브 화이트 등 화이트 두 종, 카베르네 소비뇽과 리저브 레드 등 레드 두 종이 나왔다. 모두 리저브라 그런지 맛은 전반적으로 무난했다. 여기 레스토랑에서 점심을 먹기로 했다. 음식은 비주얼이 좋았지만 양이 적었고 가격도 제법 비싼 편이었다.

'여행을 떠나다 - 아프리카' 카테고리의 다른 글

| [남아공 케이프타운] 와이너리 투어 ④ (0) | 2022.07.28 |

|---|---|

| [남아공 케이프타운] 와이너리 투어 ③ (2) | 2022.07.14 |

| [남아공 케이프타운] 와이너리 투어 ① (0) | 2022.07.03 |

| [나미비아] 나미브 사막을 떠나 빈트후크로! (2) | 2021.04.24 |

| [나미비아] 소수스블레이 드라이브 (4) | 2021.04.19 |